「世界」と一致するもの

《金正日訪中は天安艦撃沈への米韓軍事報復からの「避難の旅」》中国語原文を全訳

「金正日は韓国の報復恐れてわが国に避難」―中国で噂広がる 2010/05/12(水) 13:43:56 [サーチナ]という記事が報道された。

中国のインターネットで8日から、北朝鮮の最高指導者、金正日(キム・ジョンイル)労働党総書記が3日から7日にかけて訪中したことを、「韓国の軍艦を攻撃したことが明らかになったので、報復を恐れて避難した」と主張する文章が、次々に転載されている。

今回、その原文を全訳して公開する。

しょこたん(中川翔子)がTwitterになじめない理由(附:ブログとツイッターの使い分け)

「新・ブログの女王」として有名で、「しょこたん☆ぶろぐ」では毎日数十件のブログ記事をコンスタントに更新し続けている中川翔子(しょこたん)。ところが、「つぶやき」には慣れているはずのしょこたんが、わずか15回のツイートで「両立はむりだお(・ω・;)(;・ω・)ブログでやるお」と断念した。

一部ではそれが不思議なことだと思われているようだが、実はそれほど難しい理由ではない。それは、しょこたんにとってのブログとは「生きた証を残すため」の「写メ保存場所」であり、つぶやきが流れていくツイッターは似て非なるものだったからである。

「現代日本の国家とコミュニティを問い直す」高原基彰×西田亮介 メモ #commu2010

2010年4月10日、ジュンク堂池袋本店にて高原基彰(社会学者)・西田亮介(中小企業基盤整備機構リサーチャー)の二人によるトークイベント「現代日本の国家とコミュニティを問い直す」が開催された。私は、西田さんのプロジェクト「.review」に加わっていることもあり、当日のイベントに参加した(.review×ジュンク堂池袋本店ブックフェア)。ただし、Twitterでtsudaる(実況する)と断片化する気がしたので、隅っこの方でポメラでメモしまくった。以下、そのメモを整形して公開する。

エクアドルが日本に抗議 「ガラパゴス化」表現の自粛求め

2010年4月1日、南米のエクアドル共和国政府は在日エクアドル大使館(東京都港区西麻布4)を通じて、外務省ならびに総務省に対し、「世界から孤立しているという表現について"ガラパゴス化"などと呼ぶのはやめてほしい」と抗議した。

エクアドル共和国は南アフリカ北西の国で、自然遺産として世界遺産登録第一号のガラパゴス諸島を領有している。今回の抗議は「トルコ風呂」に続く大きなもので、今後の動向が注目される。

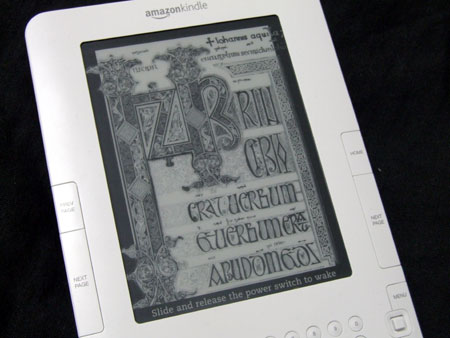

Amazon Kindle(アマゾン・キンドル):「反射光の電子ブック」という革命的に新しいメディア

Amazon Kindle(アマゾン・キンドル)をプレゼントされた。

これは、人類の読書史において画期的な意味を持つメディアではないかと思う(正確に言えば、キンドルだけではなく、E Inkを使った電子ブック機器である)。つまり、粘土板や青銅器などに刻んだ文字→紙媒体(手書き→印刷)→ブラウン管/液晶と変化してきた文字媒体の歴史の中で、「反射光の電子ブック」という存在は非常に大きな意味を持つ。

iPhoneやPC版のキンドルにはあまり画期的な意味はない。それは従来のブラウン管/液晶画面上での読書体験である。E Inkを使ったキンドルこそ、画期的な意味を持つ新しいメディアなのだ。

今年「ことのは」経由で売れた本・グッズ

2009年も残りわずかとなったので、今年一年、当サイト経由でAmazonで売れた商品のうち、複数以上売れたもの(つまり当サイトの読者の人気商品)を、ジャンル別に紹介する。

なお、当サイトでは紹介していないにもかかわらず、紹介リンクからAmazonに飛び、そこで検索して購入されたものも数に含まれるのでご了承を。

昨年の記事(今年「ことのは」経由で売れた本・音楽[絵文録ことのは]2008/12/23)は2008年12月23日公開だったので、それ以降(つまり2008年12月23日~2009年12月27日)に、同一商品が2点以上売れたものをピックアップしている。

今年は音楽・DVDでは複数売れたものがなかったので、本とその他のジャンルのみである。

第九回文学フリマ参加報告(S-3) #bunfree

2009年12月6日に開催された第九回文学フリマに参加してきました。2006年の第五回に参加してからまる3年ぶり2回目の出品となります。

前回はただ本を作って展示しに行くといったニュアンスが強かったのですが、今回はいくつかの企画にも加わったり、会場を回ってみたりする時間も取ってみたりして、イベント自体を楽しむ方向で参加してみました。

結果としては、販売数は大してありませんが、売った分以上に購入してしまったり、お隣ブースの方と仲良くなったりして、終わった直後に「次回はもっとやるぞ」という思いが湧いてきたのでした。これはよいイベントですね。

というわけで、文学フリマの準備から、購入したモノリスト一覧まで。

「13日の金曜日」恐怖症が広まったのはわずか100年前だった

2009年11月13日は「13日の金曜日」である。何か西洋的な根拠で不吉な日だと思われているが、それは特に根拠があるわけではない。仏滅が悪日だというのと同じくらいの迷信だが、それでもこの日に結婚式を挙げるのは、欧米圏では、友引に葬式を挙げるくらい忌み嫌われる。

その起源は北欧神話だとかキリスト教だとかいろいろ言われているが、実はどれも根拠は薄い。そもそも、昔から「13日の金曜日」が不吉だと言われていたわけではないのだ。「13」という数字、「金曜日」という日を忌避する傾向はあったが、それを組み合わせた「13日の金曜日」が特に不吉な日とされるようになったのは、わずか100年前、1907年の小説、トーマス・ウィリアム・ローソン(Thomas William Lawson)著『13日金曜日(Friday, the Thirteenth)』がきっかけだった。

幸福実現党の研究(12)映画「仏陀再誕」徹底分析

公開前日に駅前で簡単なアンケートに答えるとただでチケットがもらえた幸福の科学の映画「仏陀再誕」。無駄にするのももったいないので、幸福実現党の研究の一環として、先日、丸の内TOEI1にて観賞してきた。

再誕の仏陀として描かれる「空野太陽」のルックスが、大川隆法氏の長男・大川宏洋氏と、あろうことか元オウム真理教マイトレーヤ正大師こと「ひかりの輪」代表・上祐史浩氏を足して割ったようであったのが最大のツッコミどころであろう。

結論から言えば、仏陀は再誕せず、大川隆法氏はゴータマ・ブッダの再誕ではなく、幸福の科学は仏陀の教えを知らず、映画としてはストーリーが甘い。

この映画について、硬軟両面から研究分析を進めてみたい。なお、以下の文章でゴータマ・ブッダと記しているのは、いわゆるお釈迦様、釈尊、釈迦牟尼仏のことである。

元ネタを知ると知らないで面白さが段違いのマンガ(『聖☆おにいさん』『へうげもの』『大奥』)

中村光『聖☆おにいさん』4巻が発売された。これはおそらく予備知識がなくても十分に面白いだろうとは思うのだが、キリスト教や仏教についての知識があれば(つまり、元ネタがわかれば)面白さは倍増する。

同様に歴史の知識があれば面白さが倍増する歴史マンガとして、よしながふみ『大奥』と、山田芳裕『へうげもの』がある。いずれも独自の設定を行なっていながら、そこでそういうふうに史実と合わせるか、というストーリーの妙が素晴らしい。

元の素材を殺すことなく、大胆なアレンジをしてうならせる。その料理の妙が素晴らしい。今回はこの三作について考察してみた。なお、ほんの少しネタバレがあるので、気になる方は上記三作を現在の単行本刊行分まで読んでからどうぞ。